丁村:找寻人类起源 走进旧石器时代

丁村遗址在山西襄汾县丁村附近的汾河两岸,是中国华北地区旧石器时代中期的遗址,也是我国最重要的旧石器文化遗址之一。1953年发现,1954年作重点发掘,中国科学院古脊椎动物研究所和山西省文物管理委员会由贾兰坡主持进行发掘,材料由裴文中等编写成《山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告》。出土有属早期智人阶段的丁村人牙齿化石三枚(发现于54:100地点) ,旧石器二千零五件,哺乳动物化石──梅氏犀、披毛犀、野马、纳玛象、斑鹿、方氏鼢鼠、原始牛等二十八种。1961年被国务院公布为全国重点文物保护单位。1976年在54:100地点又发现一块小孩的右顶骨化石。因发现于丁村, 故名丁村人。

丁村人形态介于现代人和猿人之间,其门齿具铲形特征,与现代蒙古人种相近而与白种人相差较远。石器原料主要为角页岩,属石片石器系统,石器较粗壮,以直接丁击支打制。石器类型有砍砸器、刮削器、尖状器、石球等。三棱大尖状器有显著特点,故命名为丁村文化。

丁村地处汾河中游临汾宽谷的南端。在以丁村为中心,南北长达11公里的汾河东岸第三阶地上,发现旧石器地点11处,动物化石地点3处,第四纪地层出露良好,人类化石、文化遗物和伴生的动物化石埋藏在晚更新世黄土的“底砾层”之中。动物化石中含较多的华北黄土期种属,如普氏野马、加拿大马鹿、河套大角鹿和原始牛等,同时也含有几种中更新世北京人时代的动物,如梅氏犀和葛氏梅花鹿。因此,该砂砾层的时代应为晚更新世的早期。

丁村民俗博物馆

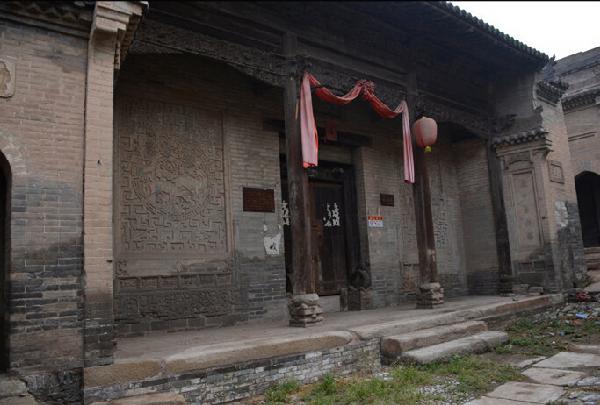

丁村民俗博物馆,保存明清两代的民宅二十六座,较早者为明万历二十一年至四十年,较晚者为清代康熙咸丰间。每座民居,既是一件精美的艺术品,又是一件珍贵的文物。一九八五年,国家收回院落十九座,征集近万件文物,皆为反映晋南地区汉民族的岁时节令、衣食住行、人生礼仪、婚丧嫁娶、民间工艺、宗教信仰等文物。除民间书画、民间剪纸、民间木版年画、民间刺绣品、民间麦塑基本陈列外,还设有专题民间书画展览,展出当地名人书画作品,为中国第一座汉民族民俗博物馆。

丁村文化陈列馆

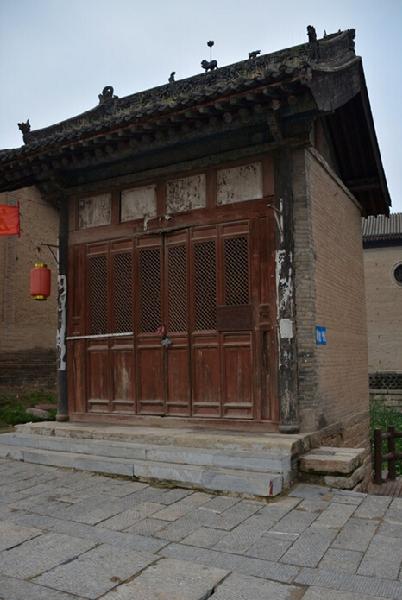

丁村民宅在山西省襄汾县城南4公里汾河东岸,是典型的明清民宅建筑群。村内有明清民宅院落33座,房舍498 间,占村庄大部分面积,基本是明清时期丁村的原有布局。各院落建筑布列不同,造型雕刻亦异。多数建筑上留有年款题记和匠师姓名,是研究中国北方村庄民宅布局和建筑形式的重要实例。1988年被列为全国重点文物保护单位。

丁村文化陈列馆,利用丰富的实物、图片和文字等资料,系统地展出了丁村遗址的发现、发掘,以及几十年来的研究成果。并用简洁明了的手法,展示了古人类生活的更新世时期的气候、地层、动植物变迁、演变发展的过程。还有一些古生物化石,对了解当时的生物及社会有一定帮助作用。

丁村民宅之“庙宇”

一、 观音庙

明万历三十三年建,清“乾隆五十六年四月十一日卯时改建”。观音堂前,东、西、北三条路口曾各树石牌坊一座,东枋曰“慈航普渡”,西枋曰“汾水带萦”,北枋曰“古今晋杰”。殿内,观音大士驾坐莲台,两旁哪吒、善财侍奉。两壁上下悬塑五层,描述孙悟空西游取经及天宫故事。此庙于上世纪六十年代村内扩街时,将前门面拆毁,塑像同时被拆毁,现存仅为后殿。

二、 千手观音庙

建于明末,清康熙五十五年重修,道光二十九年重修时,换为石柱,并建了八字墙。此庙上世纪八十年西壁及后壁已经坍塌,由丁村文化工作站重修如旧。

三、 三义庙

坐西向东,面阔三间,初建于元代至正二年,题记为“大元至二年岁次壬午三月吉日创建,皇明万历二十五年岁在丁酉十月既望时,重修为首人丁守资、侯天爵等祈保平安谨志”。庙内砌砖台,刘备、关羽、张飞像,名曰“三结义庙”。庙前出廊三间,可做戏台使用。

村民宅之“17号院”

丁村第17号院,此宅未对外开放,门虚掩着,推门进去,是一气势不凡的木牌坊,有一咸丰三年的木匾,从文字内容可知,此为皇上敕建牌坊,难怪如此雕饰繁缛,尤其是无数象鼻斗拱,寓意“万象更新”,实不多见。院内正厅高大威武,窗饰雕刻精美。

丁村民宅之“培世泽宅”

“培世泽”宅院,建于清乾隆五十四年十一月,初十日整柱上梁。建房的时候,老宅主丁琴已经亡故,老夫人张氏在堂掌家。丁克长是国子监的大学生,很重视家庭教育。在大院新建之后的第二年,即乾隆五十五年十一月,就在东边建起了书院。

清代同治、光绪时期,该院后人试用典史丁启德,光绪三年大旱灾时,积极组织出赈救济,被保举县丞,加六品衔,赏戴蓝翎。此院的后人延续至今,堪称浩浩繁族。

【贴士】

自驾指南:从临汾市驾车沿尧都区鼓楼南大街、秦蜀街上108国道,南行29公里经襄汾县到阎店,右转西行3公里即到丁村,行驶约45分钟。(以上图片来源:阿笨猫- 博客)

开放时间:8.00——18.00

景区门票:15元/人

旅游提示:临汾市区没有直达丁村的汽车,只有从临汾坐火车或者汽车到襄汾,出了车站到马路上有出租车,可以直接坐到丁村路口。

晋公网安备 14019902000123号

晋公网安备 14019902000123号