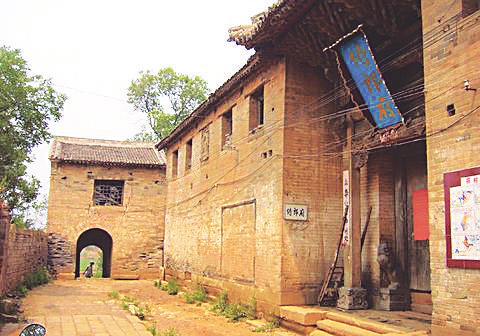

清流村:一把泥土问苍天

村中陶坯墙随处可见

老窑碎片 堆起令人仰止的高度

一片、两片、三四片……

雪落黄昏,最后的土色消失了,连草木的遗骸都踪影难觅。在前往清流村的路上,铺天盖地的银白似乎要把我们寻访的那个村庄雪藏起来,连同那段已然奄奄一息的文明微脉。

清流村,深藏在壶关县城西的山凹中,山中有清泉汩汩流出,因而山名清流,水名清流,村名清流。据村民说,该村村民最早居住在村西头的老窑顶周围,这里有老井、老窑、老庙等多处遗址:老井位于西脑山腰的西井疙道处,深十多米,四季不涸,从生存环境看,村庄的先祖选择这里扎根也是一种智慧。

碎瓷碎瓮片布满村中小路,踏着这些碎片走过,恍惚间意识到,脚下的这块土地掩藏着一段文明史,掩藏着不灭的薪火和浩荡不息的人类繁衍气息。《潞安府志》记载:明万历十八年,官府购买清流的砂锅上贡,每个白银五厘……一把陶土,经过匠作皇帝喜欢,身价百倍,便有了“一把陶土红木装,窑工商人一起忙”的民谣。

《晋商史料全览》中记载:“在县城西附近的清流村,曾挖出新石器时期的彩陶残片,表明四千多年前这里就已有了与仰韶彩陶文化相提并论的文化。”彩陶残片出土就在西井疙道窑址。四千年,在历史长河的苍黄和浩缈之中,该有怎样的绵亘和寥廓?就在这风土粗粝的清流村里,一定有我们从未触摸过的人间烟火。显然,这些已然荒芜的遗址,在上党文化史上,挺立着令人仰止的高度。

陶窑

一把黄土 浸着前世今生的瓜葛

烧制陶器,是人类最初的生存本能,因此有考古专家称,烧制陶器的地方有着纵深的文明遗存,它值得被我们永久仰望。《壶关县志》的记载为我们今天的仰望做了很好的佐证清流村苗家以烧陶著称,李隆基别驾潞州时与苗晋卿结识,后带入皇随宫,并带去众多的陶冶技人。据路旁的《清流村重修天宝寺碑》记载,村中始祖懿献公苗晋卿在大唐玄宗、肃宗、代宗三朝任宰相,权掌中枢。

不仅如此,2011年,《上党晚报》总编木兵在西岭村发现了古代瓷窑遗址,报道刊发后,引起考古界高度关注,后经专家论证,此窑为宋金时期磁州窑系遗存,是年,该新闻荣膺中国晚报一等奖。而木总编发现的瓷窑遗址就和清流村紧紧相连。

清流村于1954年成立了清流陶瓷厂,这一时期生产的黑釉茶叶罐远销日本、缅甸、新加坡等国。“文革”时期,清流瓷器到达了顶峰,被中央特许烧制毛主席像,据说当时全国只有廖廖几个厂家。1990年,是清流陶瓷的又一辉煌时期,当年有26种产品325万件陶瓷销往法国、德国、美国以及中东等30个国家。

当清流陶瓷的来龙去脉逐渐清晰起来后,再将这些陶瓷碎片和遗址放在一起来看,发现它们是有着千丝万缕的瓜葛,紧密而不可分割。

晋公网安备 14019902000123号

晋公网安备 14019902000123号